Nature Physics丨金帆/杨帅:揭示细菌频率调制信号处理的物理原理,拓展合成生物学设计新维度

细菌如何在复杂多变的环境中做出精确的基因调控决策?传统的基于振幅调制(AM)的信号处理方式能否满足细菌多基因协调表达的需求?这些关于细胞信息处理机制的根本性问题,一直是研究者们亟待解决的重要课题。

9月15日,中国科学院深圳先进技术研究院定量合成生物学全国重点实验室、合成生物学研究所金帆团队联合中国科学院成都文献情报中心杨帅团队在Nature Physics期刊发表题为“Decoding frequency-modulated signals increases information entropy in bacterial second messenger networks”的研究成果。团队发现:细菌能够通过频率调制(FM)信号解码机制,在三基因调控系统中将信息熵相比传统振幅调制提升约2个比特,实现了对多基因系统更加精细的调控。该研究建立了细菌频率信号处理(Frequency Amplitude Converter, FAC)的完整物理学框架,揭示了自然界中广泛存在的振荡信号背后的数学原理,为合成生物学电路设计开辟了新的维度。

文章上线截图

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41567-025-03030-4

在此前发表的“揭示细菌信号传递的定量规律,助力人工合成细胞生命设计”成果中(https://mp.weixin.qq.com/s/VKFWHAdBJm5DuKPYK7iH1Q),金帆团队已经揭示了细菌cAMP二级信使系统具有约40 bits/h的信息传递上限,并发现了最优频率的存在。然而,一个关键问题仍未得到解答:细菌是如何解码这些频率编码的信号,并将其转化为精确的基因表达模式的?

现有的合成生物学主要依赖振幅调制策略,从开关电路到振荡器和逻辑门,都基于信号强度的变化来控制基因表达。然而,自然界中普遍存在的振荡现象——从钙离子振荡到转录因子动态调节,再到激素分泌模式——暗示着频率调制可能是一种更加普遍和高效的信息编码方式。这种现象与工程合成系统之间的巨大差异,凸显了研究人员对细胞时间动态处理机制理解的不足。

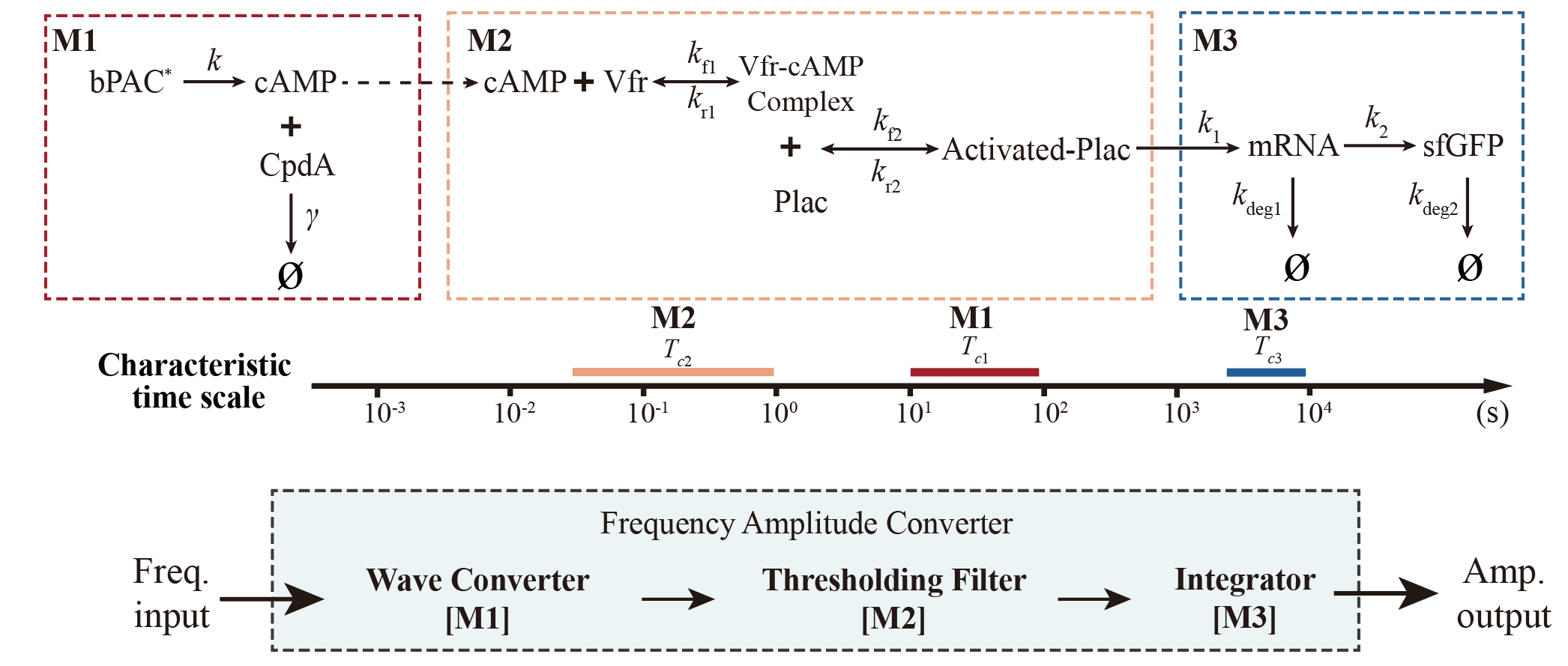

研究团队在铜绿假单胞菌中重构了简化的cAMP信号传递通路:使用光控合成系统替代了内源性cAMP合成机制,并用组成型启动子替代了CpdA磷酸二酯酶和效应蛋白Vfr的天然启动子,建立了一个可精确控制和定量监测的频率解码信号系统(Frequency-Decoding cAMP Circuit, FDCC)。通过严格的时间尺度分析,研究团队发现FDCC系统具有天然的分层信号处理特征:波形转换器(M1):在秒到分钟时间尺度上操作,将周期性光输入转化为cAMP浓度的锯齿波模式;阈值滤波器(M2):在毫秒到秒时间尺度上操作,通过Vfr-cAMP复合物的协同结合实现浓度依赖的启动子激活;积分器(M3):在分钟到小时时间尺度上操作,将动态频率信息转化为稳态蛋白浓度。

图 1 多层级的频率解码信号系统(Frequency-Decoding cAMP Circuit, (FDCC))

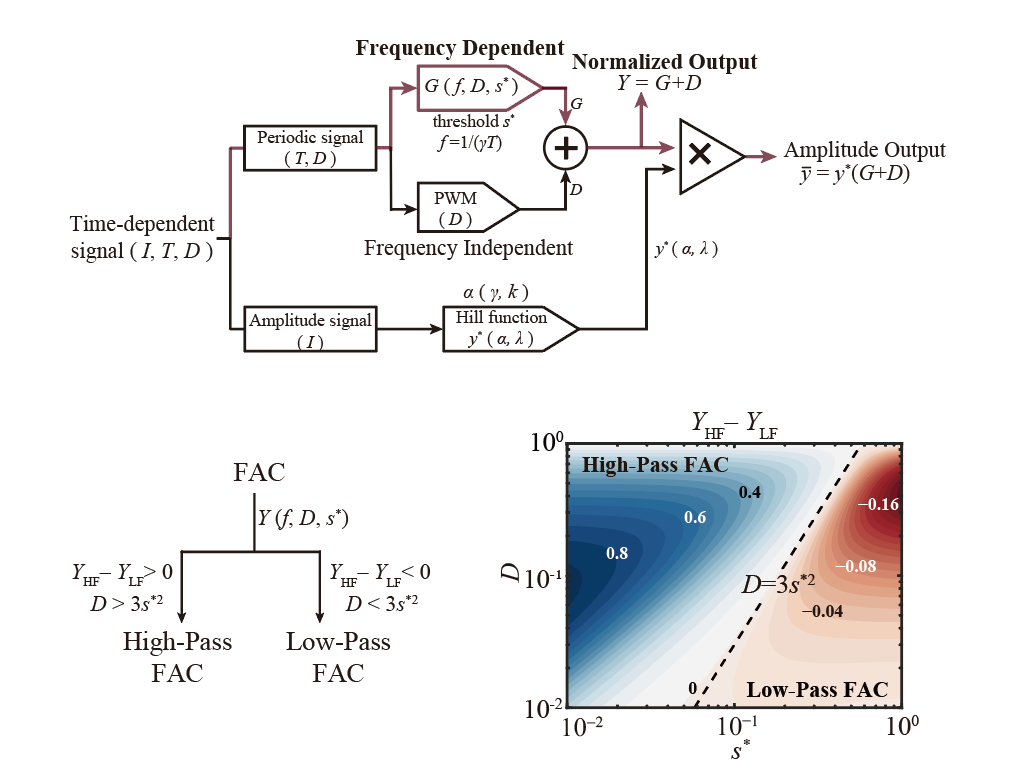

研究团队开发了两个互补的理论框架:详细的化学反应网络(CRN)模型和解析理论分析模型。通过数学分析,团队推导出了系统稳态行为的闭式表达式,揭示了一个关键的无量纲阈值参数s*,该参数控制着高通和低通滤波行为之间的相变。理论分析表明,系统的频率选择性主要由阈值设置决定:高阈值设置产生低通FAC配置,优先传输低频信号;低阈值设置建立高通FAC配置,完整传输高频信号而衰减低频信号。

图 2 FAC的理论解析与分析

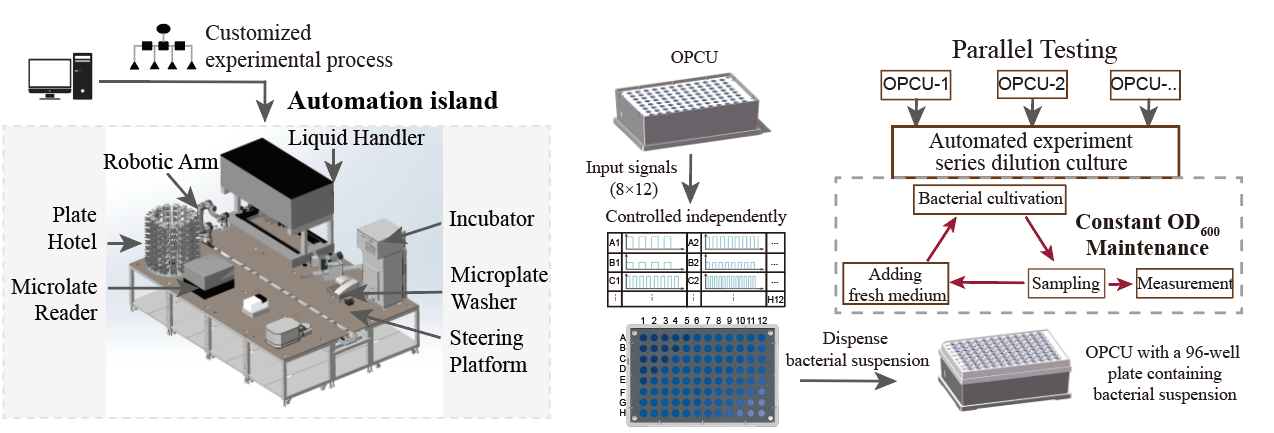

为了系统验证理论预测,研究团队依托深圳合成生物研究重大科技基础设施建立了集成四个核心功能模块的自动化实验平台:可编程光信号控制、细菌培养摇动、自动化溶液处理和荧光测量。该平台能够并行测试n×96个实验样本,同时对各个孔板进行独立的光信号参数控制。通过连续稀释培养维持稳定的生长速率,防止生长阶段转换导致的蛋白浓度波动,同时自动荧光测量实现系统性数据收集。平台验证显示出色的稳定性和重现性,在12小时以上的实验期间,96个平行样本的光密度维持在0.09±0.01。

图 3 依托深圳合成生物研究重大科技基础设施的自动化实验平台

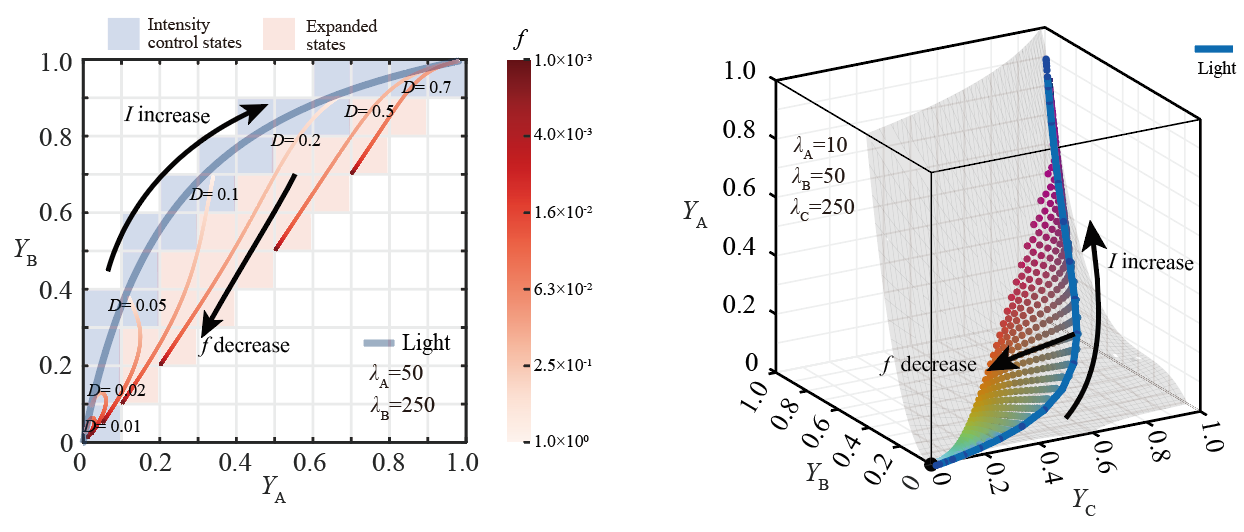

研究团队系统分析了频率调制对多基因系统信息熵的影响。在二基因系统中,仅振幅调制可访问19个不同状态(约4.25比特信息熵),而引入频率调制后,系统可访问38个不同状态(约5.25比特)。更令人瞩目的是,在三基因系统中,振幅调制的信息熵约为4.75比特,而频率-振幅联合调制的信息熵达到约6.57比特,增益约1.82比特,相当于将可区分的表达状态数量增加了近四倍。数学分析揭示了不同的标度关系:振幅调制下信息熵按HAM ∝ 0.8 log₂(n)标度,而频率调制使信息熵按HFM ∝ 2.0 log₂(n)标度,其中n代表受调控基因的数量。

图 4 多基因调控系统(左:二基因系统;右:三基因系统)的频率调控对信息熵的增益

本研究与之前发表的成果协同构建了细菌二级信使系统信息处理的完整物理框架。如果说前一篇论文回答了细胞“如何编码”的问题——揭示了细胞通过频率调制编码信息并确定最优传输频率的机制,那么本篇论文则解答了“如何解码”的关键问题——阐明了频率解码的物理机制如何扩展细胞决策的可访问状态空间。两篇论文的有机结合,为理解时间信号编码如何实现多维基因表达调控提供了从编码到解码的完整物理原理。这一理论突破具有深远的应用意义。通过揭示频率调制信号处理的底层物理原理,研究为构建具有增强计算能力和更精细响应机制的合成电路提供了坚实的理论基础和可操作的设计原则。

更为重要的是,研究发现的频率调制信息传递优势为解释自然界的普遍现象提供了新的视角。细胞环境中振荡信号的广泛存在——从钙离子振荡到转录因子动态天界——可能都遵循着频率调制的物理规律。这些自然界普遍观察到的动态信号响应行为,很可能都在利用频率调制机制来协调大型调节子的表达,从而实现个体蛋白动态与基因组尺度表达模式的精妙连接。

因此,这项研究不仅从根本上深化了我们对细菌信号处理机制的理解,更重要的是为合成生物学开辟了一个全新的设计维度——基于时间动态的频率调制控制策略。

中国科学院深圳先进院研究员金帆与中国科学院成都文献情报中心副研究员杨帅为本论文的通讯作者。深圳先进院副研究员张荣荣、深圳先进院博士研究生万盛杰为本论文的共同第一作者。本研究得到了中国国家重点研发计划、中国科学院先导计划、国家自然科学基金、深圳市治疗性合成微生物工程研究中心、深圳合成生物学创新研究院以及成都文献情报中心创新基金的支持,这些资助为研究的顺利开展提供了重要保障。