在微生物对环境信号作出细胞决策(cellular decision-making)的过程中,二级信使分子作为一种关键的中介,能够将外界刺激(初级信号)传递至下游目标,从而在信号传递中发挥至关重要的作用。然而,如何以定量化的方式深入探究这些分子在信息传递过程中的能力,仍是一个亟待解决的科学问题。

3月27日,中国科学院深圳先进技术研究院定量合成生物学全国重点实验室金帆团队联合医学成像科学与技术系统全国重点实验室储军团队在国际学术期刊Nature Physics上发表了题为“Quantifying Second Messenger Information Transmission in Bacteria”的重要研究成果。该研究通过建立信号通路的定量解析方法,破解了微观分子机制与宏观生命功能之间的关联密码,是定量合成生物学全国重点实验室“生命系统自组织行为与功能涌现原理”研究方向的重要实践,也是深圳先进院牵头成立的两个全国重点实验室的首次联合研发成果。

研究团队结合光遗传学工具与分子探针技术,并利用信息理论的基本框架,对单细菌内二级信使分子cAMP的频率响应特性及其信息传递速率上限进行了系统分析。研究结果不仅确认了最优频率的存在,还揭示了cAMP具有极高的信息传递速率上限,可达40 bits/h,为理解微生物信号传递机制提供了新的定量视角。

图1. 论文上线图

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41567-025-02848-2

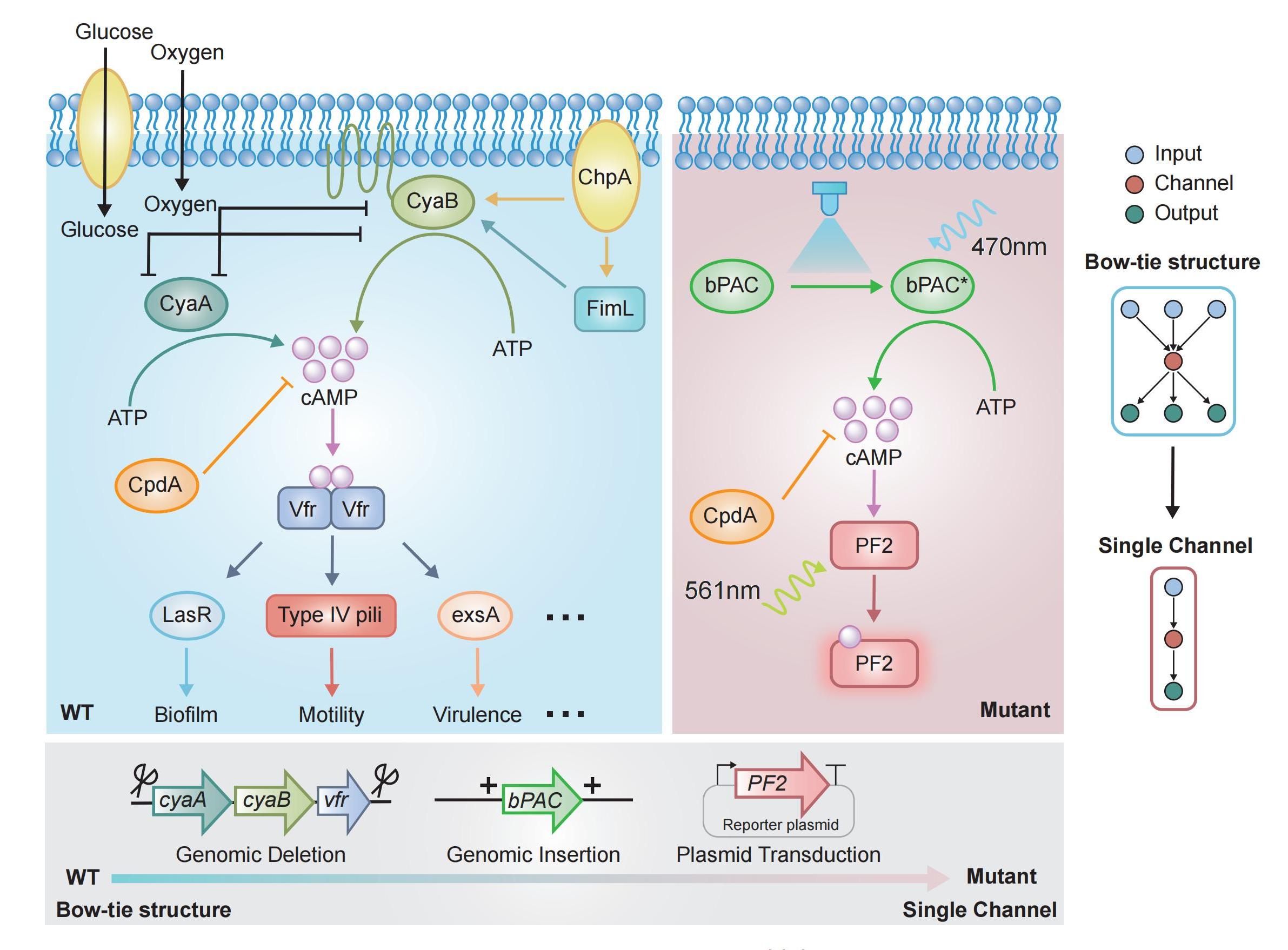

通过分子生物学的基本操作,研究团队敲除了少数关键基因,并引入了光遗传学工具bPAC(光控合成cAMP分子)和cAMP分子探针工具PF2(检测菌内cAMP分子)。这两个工具由于激发波长的差异,在光学操作上实现了解耦。这些操作将原本复杂的“蝴蝶结”结构生物网络成功简化为一个可精确操控输入并检测输出的简单信号通道(图2)。

如前所述,研究团队定制化研发出了高性能的红色cAMP荧光探针PF2,该探针与bPAC的组合堪称完美,能实现光刺激光记录的全过程,主要体现在以下三个方面:1)波长无串扰。470 nm的光用于激活 bPAC,而 561 nm的光则用于记录 PF2 的荧光信号,在 470 nm光的照射下,PF2 并不会出现所谓的“光激活”现象;2)PF2探针具有很高的特异性。其荧光变化能够特异性地反映 cAMP 浓度的动态变化;3)PF2探针具有极高的灵敏度,这为 cAMP 信号的精准测量提供了有力保障。

图2. 基于光控的简化系统结构与操作示意图

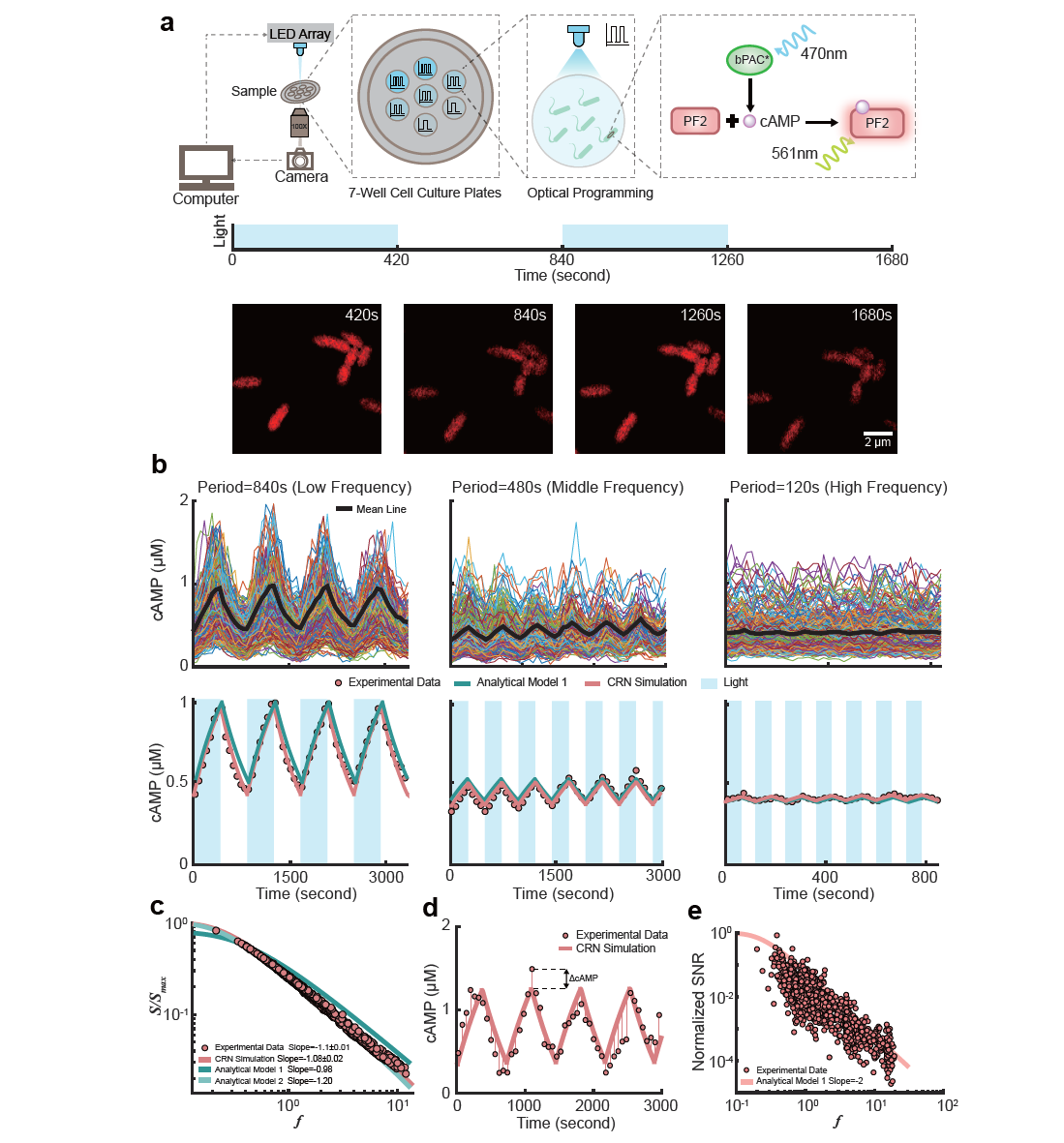

在所构建的体系基础上,研究人员通过方波信号刺激,成功诱导了单细菌内cAMP的周期性波动,并将波动中的波峰值与波谷值的差异定义为cAMP分子的信号强度(S)。研究进一步发现,信号强度(S)与输入频率(f)之间的关系表明该信道具有低通滤波特性。此外,基于生灭过程的理论分析和实验观测,研究者指出该过程中噪声的大小(即cAMP分子波动的标准差)的平方在数值上等于一个周期内的cAMP分子数目。由此,研究者进一步得到了信噪比(SNR)与输入频率的关系,为解析信道特性提供了重要依据(图3)。

图3. cAMP分子波动信号的检测以及信噪比与频率的关系

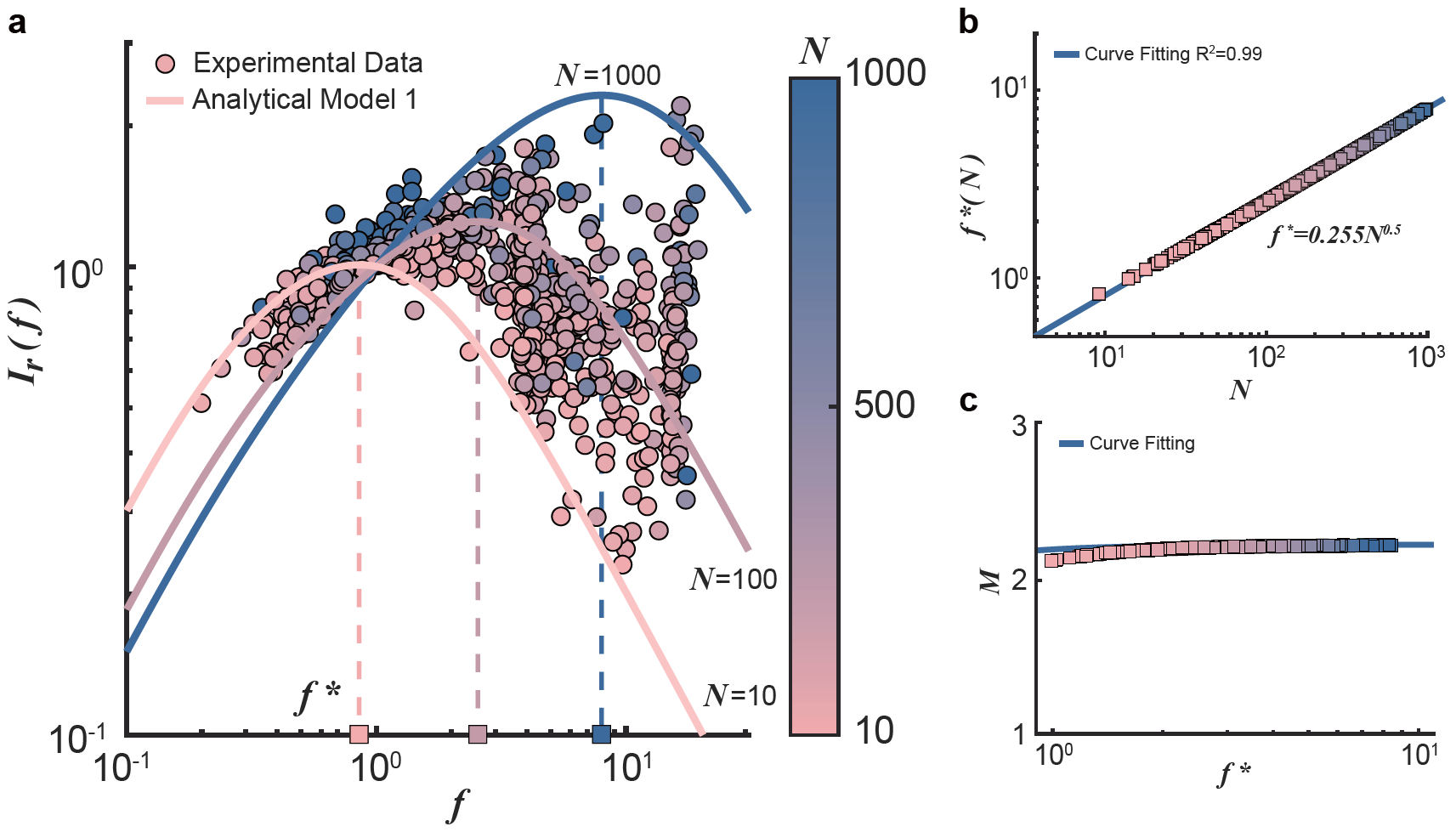

利用信息理论的基本概念,在先前关于SNR研究的基础上,研究团队得出了相对信息传递速率上限Ir(利用输入频率等于cAMP降解率γ的条件进行了约化)与输入频率的关系。结果显示,上凸曲线证实了最优频率(f*)的存在。进一步分析表明,此最优频率与cAMP分子数目(N)密切关联,且在此最优频率下,cAMP信道采用了两状态的编码方式(图4)。

图4. 信息传递速率上限的相关分析

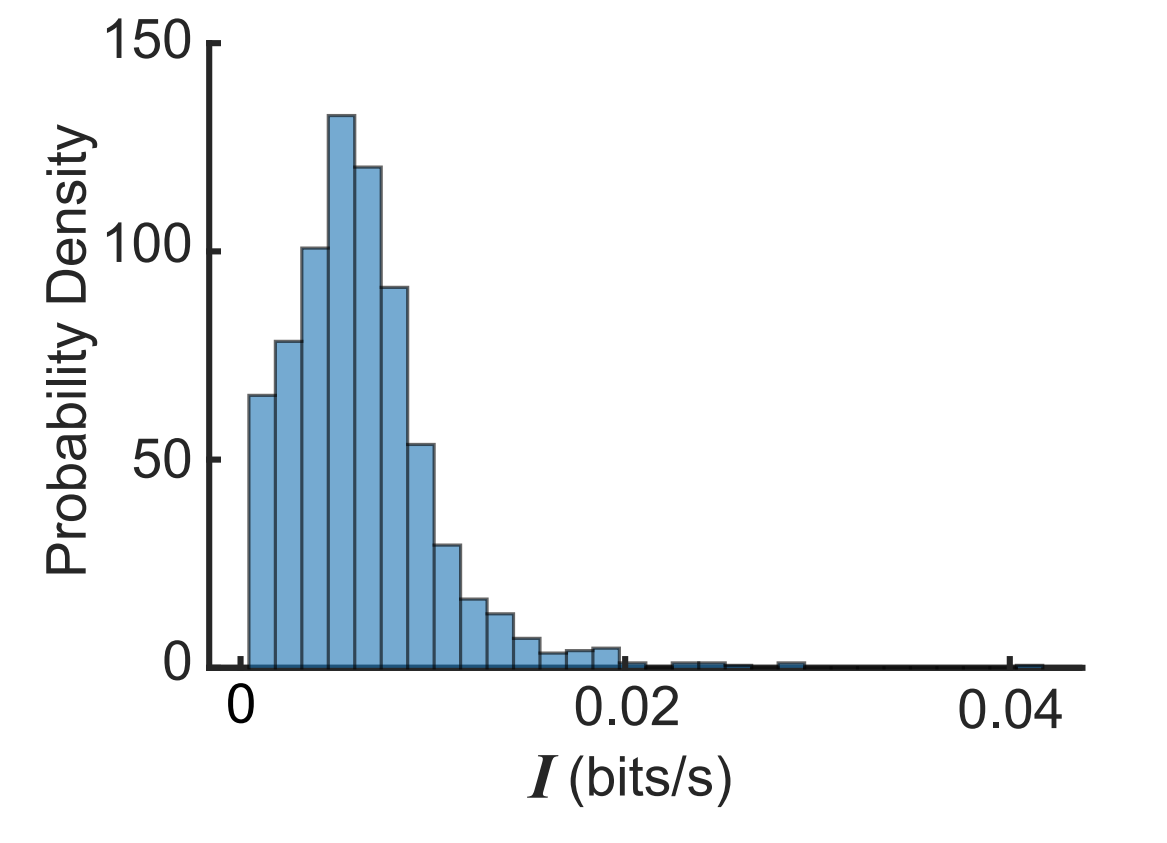

由此可以近似估算出信息传递速率上限I≈0.3γN0.5。根据此关系统计得到的单细菌信息传递速率上限的结果如图5所示(0.0063±0.0039 bits/s),可以得知,一些单细菌内cAMP分子信息传递速率上限可以超过0.01 bits/s,达到约40 bits/h。

图5. 单细菌内cAMP信息传递速率上限统计结果

本研究表明,cAMP信号通道的高信息容量与其调控多个下游基因的能力相一致,但实际信息利用率还受到基因表达网络解码能力的限制。个体细菌间cAMP分子水解率的差异导致信息传递速率的多样性,这种异质性可能是细菌群体在动态环境中保持适应性的一种“押注”策略。研究还指出,cAMP信号传递的最优频率受其分子数量影响,但始终保持一致的二进制编码方式,进一步展示了细菌信号系统的复杂性和精巧性。

综上所述,本研究展示了一种将信息理论应用于细菌信号系统的新方法,通过定量分析cAMP信号通道的传输能力和最优频率,为细菌如何通过二级信使分子实现精细调控提供了新的见解。这些发现不仅深化了研究团队对微生物适应性和决策机制的理解,也为未来的基础研究和应用开发提供了广阔的可能性。

定量合成生物学全国重点实验室围绕生命功能涌现性原理这一核心科学问题,基于“假说-数据”双驱动研究范式,建立定量合成生物学底层理论框架;而医学成像科学与技术系统全国重点实验室提供了专业的分子克隆、生化平台和光学平台,使得从“探针筛选、表征和光学成像”能够联合在同一个实验室顺利完成。深圳先进院打破传统壁垒,推动两大国家级实验室平台通过跨学科合作实现科学研究与技术创新的双重突破,彰显了国家战略科技力量的建制化优势。

深圳先进院研究员金帆与研究员储军为本论文的通讯作者。中国科学技术大学博士研究生熊嘉瑞、深圳先进院生物医学与健康工程研究所副研究员王亮、金帆组前硕士研究生林家伦为本论文的共同第一作者。中国科学院成都文献情报中心副研究员杨帅也为本论文做出重要贡献。本研究得到了中国国家重点研发计划、国家自然科学基金、深圳市治疗性合成微生物工程研究中心以及国家科学图书馆(成都)创新基金的支持,这些资助为研究的顺利开展提供了重要保障。